-

【摄影 | 】

-

【摄影 | 】

-

【摄影 | 】

2018年12月日本立教大学谏早庸一(Yoichi Isahaya)博士,受复旦大学历史系和上海外国语大学东方语学院共同邀请到两所大学讲学。谏早庸一毕业于神户大学,后在东京大学师从日本著名的东洋史专家羽田正,研究方向为伊斯兰数学和天文学的文献。在博士以及博士后期间先后在德黑兰大学和以色列希伯来大学做过相关研究,尤其是对纳西鲁丁·图西的天文历法有过深入研究。

19日上午,谏早博士在复旦大学历史系邱轶皓老师陪同下参观了松江清真寺,下午来到上外松江校区中日韩研究中心会议室带来一场名为《伊斯兰天文学与中国天文学在蒙古时代的相遇》的精彩讲座。

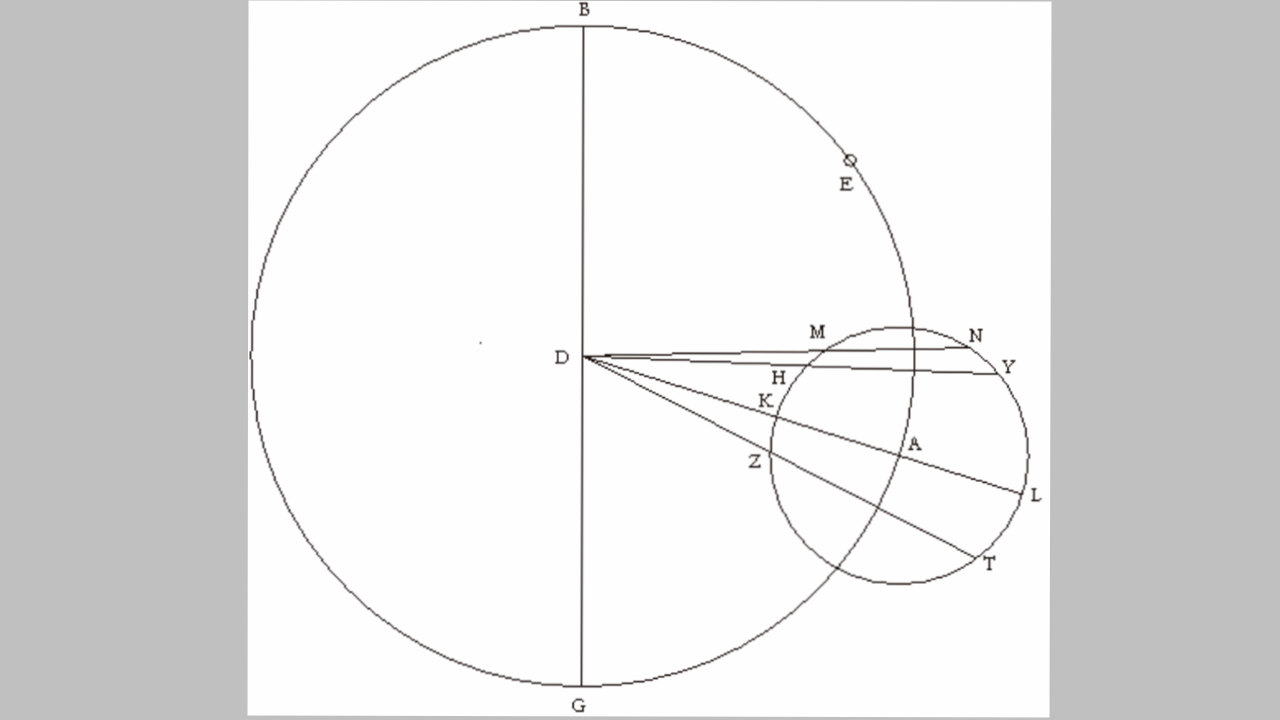

谏早博士的讲座由蒙古时代的天文学的大背景讲起。13、14世纪蒙古帝国统治时期,东西方的科技文化交流实际上是十分密切的。蒙古帝国内部存在着关于亚欧大陆的西部和东部两种天文学体系。本次讲座将围绕13、14世纪的波斯天文学家尼扎姆丁·内沙布里的波斯语的天文学著作《发现真相:伊儿汗天文表》(Kašf al-Ḥaqāʔiq-i Zīj-i Ilḵānī)这一案例,展示全球史视野下文化交流以及表达。《伊儿汗天文表》是13世纪大科学家纳西鲁丁·图西的杰作,纳西鲁丁·图西第一次介绍了中国的天文学,并把它放入到《伊尔汗天文表》的体系当中。他在书中介绍了中国的24节气,中国历法等中国天文学知识,以及农历与伊斯兰历、波斯历的对照转换。而纳西鲁丁·图西是通过与中国学者傅孟质的直接对话,获得的上述知识。有一幅伊朗细密画描绘了当时的场景。而《发现真相:伊儿汗天文表》这本书是对图西著作的注释,也是最早的用托勒密天文学方法讲述中国天文学理论的书,体现了当时伊朗人对中国文化的看法。伊斯兰天文学家用几何学的方法呈现天文学,而傅孟质用数学方法所解释中国天文学,在伊斯兰天文学家看来那仅仅只是入门阶段的天文学知识。这样一来,虽然亚欧大陆东西部的科技得到了交流,但亚欧大陆西部的学者低估了亚欧大陆东部的天文学发展。

谏早博士特别强调了图表及其运用在历史研究当中的作用。他指出,以往古代史的史料来源主要是时人的实录以及其他各种各样的著作,但是近来部分学者高度重视图表的作用,例如Darwins Korallen通过观察海底珊瑚演变的图片来研究物种进化的历史,而Sonjia Brentjes则启动了一个叫“亚非欧大陆各文明中天园的具象化和相关的物质文化:图像数据库”( Visualization and Material Cultures of the Heavens: Image Database Eurasia and North Africa,公元前4000纪-公元18世纪 )的项目,旨在建立一个可供研究者使用的图像、图表数据库;另外,如德国洪堡大学的“跨学科实验室:图像、知识以及创造工程”等高等院校设立的项目也开展的如火如荼。

本次讲座吸引了上外波斯语、阿拉伯语、日语、国关等专业的20多名师生前来参加,并与谏早博士热烈互动。本次讲座同时也是上外东方语学院“阿拉伯科学史”工作坊讲座之一。